SOBRE / ABOUT

CONTATO / CONTACT

SOBRE / ABOUT

CONTATO / CONTACT

“2 x Nicholas Ray”

CineSesc - R. Augusta, 2075 - Cerqueira César, São Paulo

dias 8 e 9 de dezembro de 2025 (segunda/terça-feira), às 20h30

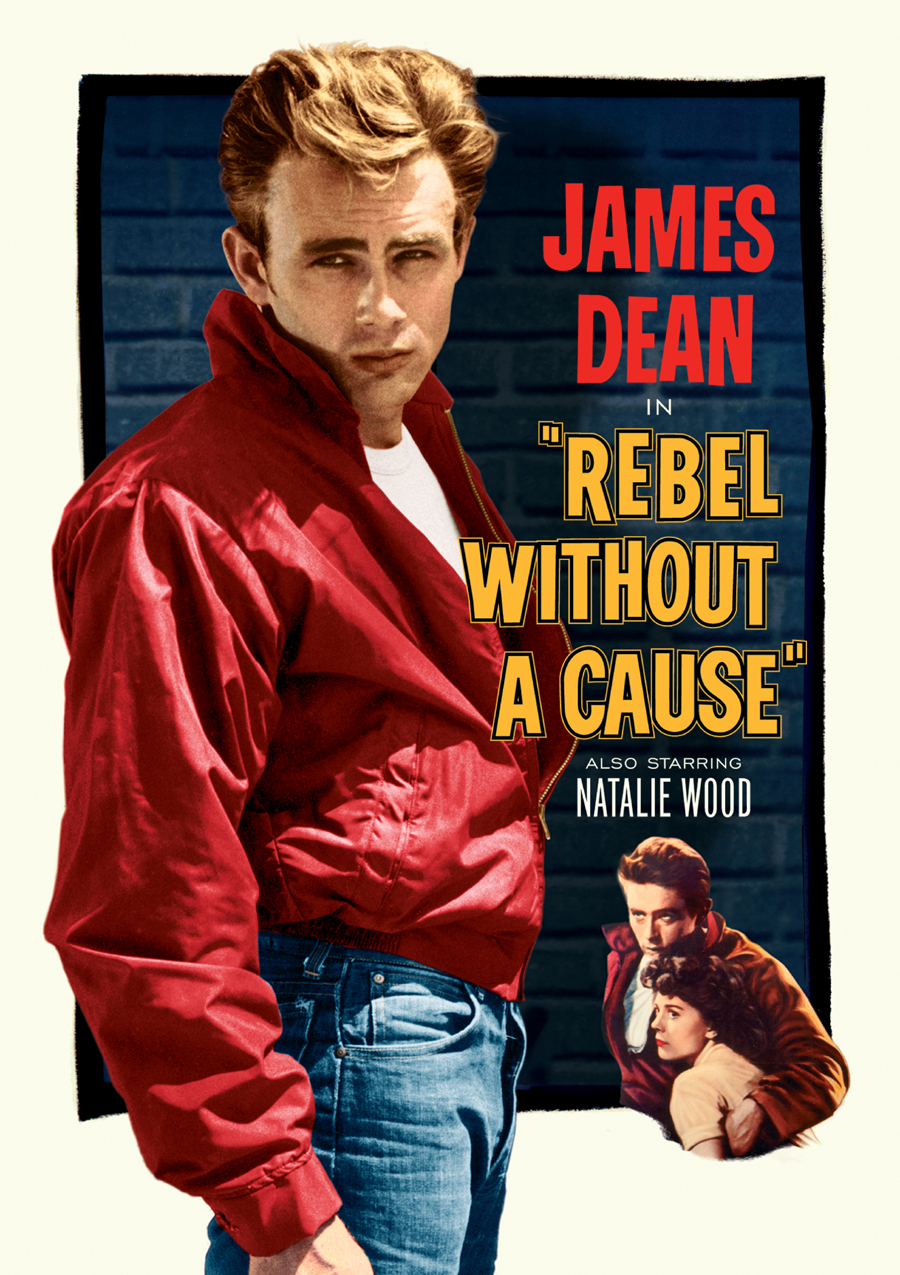

A mostra “2 x Nicholas Ray” apresenta cópias restauradas de dois dos filmes mais renomados do canônico diretor de Hollywood, Nicholas Ray (1911-1979), cujo trabalho foi amado por gerações de cinéfilos e cineastas (inclusive aqueles da Nova Onda Francesa). O sucesso imediato de Juventude transviada (marcado para sempre pela presença de James Dean no papel de um adolescente sem rumo) está comemorando seus 70 anos em 2025, enquanto o menos comentado Delírio de loucura (marcado pela presença de James Mason, também produtor do filme, como um patriarca igualmente perdido) comemorará os seus 70 anos em 2026. Os dois filmes oferecem visões transtornadas das vidas das famílias norte-americanas nos anos pós-guerra com usos de CinemaScope que podem só ser apreciados na sala de cinema. A mostra tem curadoria e produção da Mutual Films (Aaron Cutler e Mariana Shellard).

Dia 8 (segunda-feira), às 20h30:

Juventude transviada

(Rebel Without a Cause)

Dir.: Nicholas Ray | E.U.A. | 1955 | 111 min | Ficção | 14 anos | Legendado

James Dean morreu 70 anos atrás, em setembro de 1955, menos de um mês antes do lançamento de Juventude transviada. No longa-metragem icônico dirigido pelo cineasta hollywoodiano e estudioso da solidão, Nicholas Ray, o jovem astro do cinema norte-americano interpreta Jim Stark, um adolescente angustiado cuja família abastada acabou de se mudar para um novo bairro em Los Angeles. Na escola, ele logo enfrenta a ira de uma gangue cujos integrantes, vestidos com casacos de couro preto, não gostam do jovem de vermelho. Conforme a ameaça de violência contra Jim cresce ao longo de um dia, ele procura amigos e aliados íntimos nos também adolescentes Judy (Natalie Wood) e Plato (Sal Mineo), cada um com sua sensação particular de isolamento. Juventude transviada tem o impacto de uma tragedia clássica em seu olhar compassivo sobre as dificuldades de conviver com a adolescência. Ao mesmo tempo, o filme de Ray e da Warner Brothers oferece uma surpreendente virtuosidade técnica com suas brilhantes cores e uso da grande tela de cinema no formato recém-inaugurado de CinemaScope. Juventude transviada será apresentado no CineSesc em uma cópia restaurada em 4K.

*A sessão de Juventude transviada contará com uma apresentação de Aaron Cutler, co-fundador (com Mariana Shellard) da produtora Mutual Films.

Dia 9 (terça-feira), às 20h30:

Delírio de loucura (Bigger Than Life)

Dir.: Nicholas Ray | E.U.A. | 1956 | 95 min | Ficção | 14 anos | Legendado

Ed Avery (interpretado por James Mason) é um professor de meia idade do ensino fundamental em um subúrbio de Los Angeles. Ele também trabalha como atendente em uma empresa de taxis para cobrir os gastos com sua amorosa esposa Lou (Barbara Rush) e seu jovem filho Richie (Christopher Olsen). A vida acomodada de sua família se transforma quando Ed passa a sofrer espasmos de dores intensas, sendo diagnosticado com uma rara doença e iniciando um tratamento experimental com uma droga miraculosa chamada cortisona. Porém, a família não contava com um efeito colateral da droga, que transforma um pacato professor em um revolucionário homicida. O cineasta Nicholas Ray cria um ambiente de puro terror ao transfigurar a rigidez vertical do ambiente doméstico com um jogo de sombras magistral. Apesar de ter sido um fracasso de crítica e bilheteria nos Estados Unidos, o filme foi bem recebido pela crítica da influente revista Cahiers du Cinéma, em particular, François Truffaut, que chamou a atuação de Mason de “extraordinariamente precisa”, além de elogiar o roteiro e a fotografia em CinemaScope. O filme vai passar no CineSesc em uma cópia restaurada em 2K.

*A sessão de Delírio de loucura contará com uma apresentação de Mariana Shellard, co-fundadora (com Aaron Cutler) da produtora Mutual Films.

Agradecimentos da mostra: Lorenna Montenegro, Paulo Santos Lima

A mostra “2 x Nicholas Ray” é dedicada à memória de Barbara Rush (1927-2024), a atriz principal de Delírio de loucura.

“Delírio de loucura: Algum lugar nos subúrbios”

O texto a seguir foi originalmente escrito em inglês pelo crítico de cinema B. Kite e publicado para acompanhar o lançamento em DVD/Blu-Ray de Delírio de loucura pelo selo norte-americano The Criterion Collection . Agradecimentos vão ao B. Kite e ao Criterion pela permissão de postar a tradução do texto para português. Agradecimentos adicionais vão aos críticos e cineastas Dan Sallitt e Scout Tafoya por sua ajuda em facilitar a conversa.

1. Um parque à noite

Um homem em chamas está correndo em direção à câmera.

Esta imagem, que vem do argumento inicial que Nicholas Ray escreveu para o filme Juventude transviada, poderia abrir qualquer filme de Ray, já que incorpora tão claramente algo de seu impulso central: um desejo cego de se libertar, de se mover, de escapar de uma catástrofe da qual não se pode fugir, uma chama que já está mais próxima do que a própria pele.

O argumento segue:

Um policial e um pedestre correm em direção a ele, tirando seus casacos, e começam a apagar as chamas. Enquanto fazem isso, a cena corta para um jovem de quatorze ou quinze anos, com os olhos arregalados, que observava tudo atentamente e agora corre para trás das árvores e desaparece.

E com isso, tanto o homem em chamas quanto o observador desaparecem da história, deixando para trás uma pergunta sem resposta: Por que o homem em chamas queima?

Como estamos firmemente em território expressionista, há duas respostas possíveis: ou uma força externa o incendiou ou, como é o caso com o personagem de Krook no romance A casa soturna (Bleak House, 1853), de Charles Dickens, algum agente interno simplesmente liberou o fogo que ele sempre carregou dentro de si. É o mundo ou é ele próprio a catástrofe? Os filmes de Nicholas Ray oscilam entre essas alternativas. A imagem que ele finalmente escolheu para o início de Juventude transviada – James Dean com a cara na sarjeta ao som espasmódico dos pratos de um macaco de brinquedo – inclina-se para a primeira interpretação (o mundo como um mecanismo insano), mas o homem em chamas seria interpretado de forma bem diferente se ele surgisse correndo pela rua longa e escura na abertura do filme No silêncio da noite (In a Lonely Place, 1951). Ali, sua trajetória atormentada poderia parecer apenas a representação externa de um fogo que arde submerso nos olhos raivosos e feridos do personagem de Dixon Steele (um roteirista hollywoodiano interpretado por Humphrey Bogart), refletidos no retrovisor.

Muitos dos filmes de Ray começam com esse tipo de imagem emblemática, e a primeira cena após os créditos de Delírio de loucura oferece uma variação em menor escala, mas não menos dramática: a mão do professor Ed Avery (James Mason) se estende para realizar uma ação habitual, guardar o relógio que regula seu dia e sua vida. Um gesto perfeitamente banal torna-se repentinamente pesado e difícil, à medida que a mão se fecha no meio do movimento e recua para o pescoço. As principais preocupações de Ray podem parecer superficiais e abstratas quando resumidas, e os filmes às vezes são sobrecarregados com declarações explícitas. O que os impede de desmoronar é o tipo de imediatismo tátil evidente nesta cena, a maneira como ela se baseia nos processos inconscientes de empatia física do espectador para sinalizar, em um único movimento suspenso, que este mundo em que acabamos de entrar está repleto de armadilhas invisíveis e que cada ação é obscurecida pelo potencial de dor.

Há uma urgência por trás dessas imagens, uma incerteza propulsora que faz com que a obra de Ray pareça uma longa e descontrolada corrida contra as estruturas convencionais, sejam elas sociais, psicológicas, narrativas, formais ou mesmo os significados por vezes inscritos nos roteiros. No final da vida, ele escreveu que nunca havia feito um filme que o satisfez, mas, dada essa inclinação para a desestabilização, que filme poderia atender a esse critério? É uma filmografia profundamente inquieta e insatisfeita, e o sucesso secreto de seus melhores filmes pode residir, paradoxalmente, nos tropeços e fracassos deles.

Uma estética tão peculiar só poderia vir de uma pessoa com vasta experiência de estranhamento, e a palavra “torturado” ressoa como um refrão doloroso nas reminiscências daqueles que melhor conheceram Ray. Ele nasceu com o nome de Raymond Nicholas Kienzle, Jr. em 7 de agosto de 1911, na cidade de Galesville, estado do Wisconsin, e experimentou diversas vidas antes de chegar em Hollywood. Foi brevemente um aluno da Universidade de Chicago em 1931 e, ainda mais brevemente, membro da Taliesin Fellowship, uma bola patrocinada pelo arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright, em 1933. Ray frequentemente mencionava Wright em entrevistas posteriores, dizendo que sua própria predileção pelas longas linhas horizontais do formato CinemaScope poderia ser um reflexo indireto da influência do arquiteto. Mas ele permaneceu bastante discreto sobre a discussão que o levou a deixar a comunidade utópica, observando enigmaticamente que envolvia “uma batalha com o Sr. Wright sobre a palavra ‘organizar’”. Segundo Bernard Eisenschitz, o biógrafo de Ray, quando a primeira esposa do cineasta, Jean Evans, entrevistou Wright alguns anos depois, ela o achou “muito moralista e vingativo, e Wright disse que Nick era homossexual”.

Qualquer narrativa obscura que possa ligar organização e homossexualidade deve ser deixada à imaginação do leitor, mas, durante grande parte de sua vida, Ray de fato se envolveu sexualmente com homens e mulheres. Como observa Eisenschitz, a única declaração pública de Ray sobre o assunto foi um encolher de ombros impaciente em resposta a uma pergunta sobre a bissexualidade de James Dean: “O que isso significa, bissexual? Ele era normal, só isso”. Embora a própria fluidez sexual de Ray não ofereça, em última análise, nenhuma chave para desvendar sua obra ou seu isolamento, ela ao menos marca outra posição limítrofe a partir da qual ele podia observar um amplo espectro de relações humanas com o olhar de um estranho.

De meados da década de 1930 até o início da década de 1940, Ray transitou entre os mundos do teatro progressista e do rádio, encontrando duas figuras que se revelariam importantes em sua carreira: O cineasta e diretor de teatro Elia Kazan, que o levou para Hollywood para trabalhar como assistente no filme Laços humanos (A Tree Grows in Brooklyn, 1945) e John Houseman, que produziria o primeiro filme de Ray, Amarga esperança (They Live By Night, 1948). Esse filme começa como um raio — uma tomada aérea extravagante de um carro em alta velocidade — antes de se concentrar nos rostos do primeiro dos muitos protagonistas fadados ao fracasso no cinema de Ray. Os letreiros na tela inscrevem nesses rostos o lema do estranho: “Este menino...e esta menina...nunca foram devidamente apresentados ao mundo em que vivemos...”

A vertigem frenética da imagem, sobreposta à fatalidade implícita da declaração, sinaliza uma emoção ambígua e então inédita no cinema norte-americano — uma melancolia ofegante que inicialmente encontrou seu público crítico mais receptivo nos jovens escritores da revista francesa Cahiers du cinéma. André Bazin, com um carinho divertido, apelidou seus colegas mais jovens de “os hitchcockianos-hawksianos”, mas, no que diz respeito à identificação pessoal, “os filhos de Nick” talvez estivesse mais próximo da verdade. Para os futuros diretores da Nouvelle Vague, Hawks, Ford, Hitchcock, Preminger e outros eram figuras a serem veneradas, mas Ray era alguém a ser admirado, tanto como um precursor quanto como um contemporâneo.

Foi um trabalho de equipe: Jean-Luc Godard forneceu os slogans (o mais famoso deles, “Se o cinema deixasse de existir, só Nicholas Ray daria a impressão de ser capaz de reinventá-lo, e mais, de querer fazê-lo”), bem como uma rica rede de conexões associativas. François Truffaut lançou o desafio: “A quem rejeitar [Hawks e Ray], ouso dizer: parem de ir ao cinema...pois jamais compreenderão o significado de inspiração, de um visor de câmera, de intuição poética, de um enquadramento, de uma tomada, de uma ideia, de um bom filme, do cinema”. Éric Rohmer inseriu os impulsos incipientes dos filmes em um contexto clássico — por exemplo, a tragédia grega no caso de Juventude transviada (notadamente em seu tratamento de “uma violência perigosa, condenável, mas também estimulante e bela”). Jacque Rivette fez a pesquisa, e seu artigo sobre o filme de Ray Paixão de bravo (The Lusty Men, 1952) oferece talvez a maior compreensão do que esse grupo viu em Ray e o que absorveu dele.

Rivette reconhece que o filme [um faroeste moderno com Robert Mitchum, Susan Hayward e Arthur Kennedy no elenco] é bruto e que, nesse sentido, ele pode parecer distante das noções convencionais de maestria. No entanto, Ray é um mestre precisamente em virtude dessa “falta de jeito” que é “o exagero juvenil de um cinema que nos é caro, onde tudo é sacrificado à expressão, à eficácia, à precisão de um reflexo ou de um olhar”. Truffaut havia feito a surpreendente ligação entre Ray e o diretor francês Robert Bresson, e Rivette concorda, vendo-os como “dois cineastas obcecados pelo abstrato e cuja única preocupação é sempre alcançar essa aparência ideal pelo caminho mais curto, e que a falta de jeito seja o caminho, se for o mais curto...Observo uma certa dilatação do detalhe expressivo, que deixa de ser detalhe para se tornar parte da trama — daí o gosto por close-ups dramáticos, inesperados no movimento da cena — e especialmente a busca por uma certa amplitude de gesto moderno e uma ansiedade em relação à vida, uma inquietação perpétua que encontra paralelo nos personagens; e, por fim, o gosto de Ray pelo paroxismo, que confere algo de febril e impermanente aos momentos mais tranquilos.”

Citei uma boa quantidade do texto de Rivette porque acredito que ele apresenta o melhor argumento possível para unificar o que parecem ser tendências opostas na obra de Nicholas Ray. Por um lado, Ray tem um talento para interromper sequências fluidas com interpolações inusitadas (pense nas inserções inesperadas do rosto abatido de Bogart que quebram o fluxo constante de plano e contraplano da primeira cena do bar em No silêncio da noite, despojando a superfície do filme para realizar rápidos raios-X do desespero, ou o parêntese subjetivo da xícara de café vazia durante o primeiro interrogatório de Gloria Grahame pela polícia no mesmo filme). Essas decisões carregam a sensação de uma tentativa de abrir espaço para o imediatismo e a espontaneidade dentro de padrões de construção institucionalizados. Mas, em contrapartida, há uma propensão para uma forte ênfase simbólica e uma esquematização geral, que inserem os movimentos individuais dos filmes em contornos rigidamente definidos e, por vezes, eliminam qualquer aparente excentricidade de expressão em prol de um significado pré-digerido. (O filme Amargo triunfo / Bitter Victory, de 1957, com seus bonecos de colisão que abrem e fecham o filme, maquete de cidade em miniatura e exposição gradual, leva isso a um tal extremo que se torna estranhamente fascinante).

Para complicar ainda mais essa divisão, existem filmes que se esforçam para abarcar uma sensação de movimento aleatório dentro de seus esquemas. A primeira meia hora de Cinzas que queimam (On Dangerous Ground, 1951) talvez seja única no cinema hollywoodiano da época pelos caminhos irregulares e sinuosos que traça através de um mundo ricamente detalhado. Dá a impressão de que se pode virar em qualquer rua lateral, abrir qualquer porta e encontrar a vida acontecendo, e isso se reflete na ação, que se distancia constantemente dos enredos esperados, recusando-se a se acomodar em qualquer padrão. Essa seção inicial foi uma invenção do próprio Ray, e a transição da cidade para o campo (onde ele retoma a narrativa do romance que inspirou o filme) parece ter desconcertado a todos os envolvidos. John Houseman, então produzindo seu segundo filme para Ray, confessa em suas memórias que nunca entendeu a estrutura e considerou Cinzas que queimam como “dois filmes”.

Rivette alinha todas essas tendências dentro de um impulso abrangente em direção à essência abstrata. É um conceito viável e encontra reforço no método de Ray para a instrução de atores mais tarde em sua vida, quando assumiu um cargo no Instituto Lee Strasberg, em Nova York, e incentivou seus alunos a identificar um único objetivo em cada cena e usar todos os meios disponíveis para alcançá-lo. Mas também pode-se argumentar que, na verdade, esses impulsos não são unificados, que sinalizam alguma divisão irreconciliável na perspectiva de Ray que o levou a continuamente propor linhas de fuga para longe de cenários aprisionadores, apenas para interrompê-las em prol de um fatalismo maior. Maestria parece, de alguma forma, a palavra errada para a conquista de Ray. Pode ser que a qualidade distintiva de seus melhores filmes resida precisamente na maneira como eles se recusam a se unir, nas formas bizarras e fragmentadas que ele cria ao tentar encontrar contêineres para suas antíteses, na recusa deles à maestria.

***

Delírio de loucura talvez seja o filme mais controlado de Ray, então parece justo que ele utilize essa disciplina para contar a história de um lento declínio rumo ao colapso, à fragmentação e ao paroxismo. Ray constrói seu terreno cuidadosamente, estabelecendo na primeira parte do filme um mundo tão dominado por variações de cinza que qualquer cor forte se torna um evento e leva a mente a percorrer caminhos quase imperceptíveis, sutilmente paranoicos, em busca de rimas e conexões.

Vários filmes de Ray estabelecem mudanças complexas nas linhas narrativas – eles ligam a história inicialmente a um personagem, apenas para inverter a perspectiva mais tarde e mostrar essa figura sob uma luz externa e estranha. No silêncio da noite é um exemplo particularmente marcante — Humphrey Bogart serve como o pivô no início, mas gradualmente perde espaço para Gloria Grahame. Essa mudança pode ser considerada como ocorrendo em algumas cenas surpreendentes: enquanto o personagem de Bogart (“Dix”) confessa seu amor, ele se ergue sobre Grahame (“Laurel”) e coloca a mão em volta do pescoço dela. As palavras sinalizam a maior vulnerabilidade emocional que ele mostrou no filme, e o gesto pretende ser terno, mas a imagem carrega uma forte sugestão de dominação e violência. É um momento tipicamente Ray, já que uma corrente não anula a outra. Em vez disso, elas estão juntas, unidas, ainda que talvez de forma irreconciliável.

Delírio de loucura é um caso mais ambíguo. Desde o início, a câmera estabelece uma conexão com o estado maníaco de Ed Avery através da hiperacuidade de suas próprias percepções (os pontos de táxi esmaltados, ou a TV de pernas finas com sua pequena tela brilhante, como uma joia ao fundo, emitindo ruídos desagradáveis). E essa conexão nunca se perde completamente. Mesmo antes do filme explorar todo o seu expressionismo, a casa já carrega alguma conexão secreta com Ed. Os pôsteres de viagem na casa da família são o toque mais óbvio, expressando de forma direta seus anseios. Mais interessante é a maneira como Ray enquadra Ed e sua esposa Lou (Barbara Rush) sozinhos na sala de estar, ligeiramente abaixo no enquadramento, para destacar a grande extensão cinza e vazia das paredes, espaços em branco que mais tarde serão preenchidos por sombras. E o colapso que leva à hospitalização de Ed acontece na porta da frente, onde sua mão agarra a campainha, deixando a casa gritar por ele.

Ray tinha um talento enorme para estranhar os espaços domésticos. (David Lynch pegaria as tensões densas e incestuosas das cenas domésticas de Natalie Wood com seu pai em Juventude transviada e as esticaria como caramelo em Twin Peaks – Os últimos dias de Laura Palmer / Twin Peaks: Fire Walk with Me, de 1992.) À medida que Delírio de loucura se aproxima ao seu clímax, a casa perde sua continuidade e se fragmenta em zonas distintas. A porta entre a cozinha e a sala de estar fica fechada. O antigo território é cedido a Lou, que agora precisa espionar o cômodo adjacente como uma intrusa, já que ele se tornou a arena de Ed, perseguida por sua sombra ameaçadora. As sombras desaparecem quando a família se reúne na sala de jantar, mas a rigidez frontal da composição carrega consigo citações irônicas, e a cena se torna uma paródia da vida doméstica, uma recriação demoníaca de um anúncio publicitário brilhante.

O filme tem sido frequentemente interpretado como uma crítica aos valores da família nuclear, e a argumentação é poderosa e persuasiva. O crítico norte-americano de cinema Jonathan Rosenbaum resume isso de forma concisa (link bfidatadigipres) : “Delírio de loucura é uma exposição profundamente perturbadora das aspirações da classe média porque praticamente define a loucura — a psicose induzida por drogas de Ed Avery — como levar esses valores a sério. Cada emblema do sonho americano implicitamente honrado por Avery nas cenas iniciais (suas ideias sobre educação, seu respeito pela classe e status social, seu desejo de que seu filho ‘se aprimore’) é sistematicamente subvertido, transformado de sonho em pesadelo, apenas ao tornar-se mais explícito em seu comportamento.”

Pode haver também uma reavaliação de temas do passado aqui: a jaqueta vermelha de Richie [o filho de Ed e Lou, interpretado por Christopher Olsen] não é o único ponto de conexão entre este filme e Juventude transviada. A maior confusão do filme anterior era sua visão ambígua sobre a masculinidade. Como diz Stewart Stern (roteirista de Juventude transviada), o personagem de James Dean “foi uma tentativa de definir a masculinidade de uma maneira diferente, numa época em que parecia ser sinônimo de couro e botas. Os jovens perceberam isso. Eles captaram a doçura subjacente em Jim Stark e no ator que o interpretou, e a saudade de um mundo perdido e amoroso, onde as pessoas pudessem deixar de lado a bravata e se tratar com gentileza”. O idílio da mansão em Juventude transviada oferece um vislumbre desse outro mundo, perdido ou ainda por descobrir, e começa a propor uma estrutura familiar alternativa construída a partir desse modelo.

Como frequentemente acontece nos filmes de Ray, este voo é abatido logo após a decolagem, e Dean é levado de volta para sua família sob o braço de um patriarca recém-masculinizado. Ray foi bastante explícito sobre esse ponto, dizendo a um entrevistador durante as filmagens que a confusão de Jim Stark decorre do fato de seu pai “não conseguir fornecer a imagem paterna adequada, seja em força ou autoridade”. A tolice do filme reside na sua associação esporádica entre fraqueza e feminilidade (o ator Jim Backus, no papel do pai de Jim Stark, naquele avental horrível).

Assim, pode-se dizer que Delírio de loucura levanta a questão: o que aconteceria se o patriarca retornasse como um arquétipo, em toda a sua inexplicável força? Ed experimenta vários papéis de patriarca no filme, mas todos se mostram insuficientes. Ele é o pai alegre dos comerciais da Oldsmobile quando leva sua família para fazer compras, mas, de alguma forma, seu sorriso forçado e rosto levemente suado ultrapassam a arrogância confortável que é um pré-requisito para o papel. Ed, o atleta, não se sai melhor, derrotado pela degeneração do seu filho. Ed, o instrutor, trabalha longas horas, mas acaba frustrado pela intromissão de sua esposa inadequada. O culto religioso oferece mais uma possibilidade — o pai que perdoa e acolhe o retorno de seu filho pródigo —, mas Ed rejeita essa permissividade “inconstante” quase instantaneamente, recorrendo ao Antigo Testamento para encontrar um pai com uma espinha dorsal mais rígida.

Ele, naturalmente, se depara com Abraão, o “pai da fé” de Søren Kierkegaard. De fato, Kierkegaard antecipa Delírio de loucura, e especificamente os tons disjuntivos de seu clímax, em seu livro Temor e tremor (Frygt og Bæven, 1843). Refletindo sobre o desafio ético apresentado pela história de Abraão e Isaque, ele se pergunta o que aconteceria se a história da exigência de Deus fosse ouvida pela pessoa errada, digamos, “um homem sofrendo de insônia”: “então o mal-entendido mais terrível, mais profundo, trágico e cômico estaria próximo...O trágico e o cômico se encontram aqui em absoluta infinitude”. Esse contato também ocorre no filme, na mistura incômoda de iluminação de filme de terror, música alta de carnaval e uma luta desajeitada, quase pastelão, que derruba o sofá em sua trajetória pela sala de estar, apenas para endireitá-lo novamente na volta.

É possível, no entanto, que a dimensão cósmica da blasfêmia do filme ainda não tenha sido totalmente compreendida. O que Ed está finalmente propondo, em todo o rigor de sua loucura, é uma reescrita do Novo Testamento — uma espécie de crucificação inversa. Ele percebe que matar seu filho é um ato moralmente abominável, mas também vê que seu filho parece destinado a trazer todo o tipo de caos ao mundo. Tais circunstâncias exigem o maior sacrifício de todos: o sacrifício de si mesmo. Ou de Si mesmo, já que Ed finalmente atingiu tal estatura que o único papel à sua altura é o de Deus Pai. Em algum lugar nos subúrbios, a ordem da criação está se transformando.

Tendo chegado a tais extremos metafísicos, o filme parecia impossível de se resolver, especialmente dentro dos limites da censura de Hollywood. E assim se comprova: a conclusão do filme não satisfaz ninguém, e é justamente isso que a torna interessante. Conforme o roteiro e a trilha sonora, certamente soa como um final feliz — a sanidade restaurada, a unidade familiar reconstruída —, mas o efeito de uma resolução harmoniosa é drasticamente prejudicado pela dissonância na encenação.

Para começar, há o desabafo de Lou para os médicos. Suas palavras são perfeitamente razoáveis, mas sob a direção de Ray, Barbara Rush as ataca com uma ferocidade histérica, comparável apenas à do próprio Ed em seus momentos de maior intensidade. Há a peculiar repetição da palavra “fé”, carregada de significado após a encenação da Paixão de Cristo abortada que acabamos de presenciar. Os cortes desconcertantes para Richie sob a luz vermelha, as sombras densas das janelas gradeadas projetadas atrás dos médicos e da família, tudo parece indicar que ainda estamos no inferno de um filme de terror, mesmo com a trilha sonora se elevando aos céus. A última cena de Delírio de loucura, o triângulo familiar em um abraço apertado, é desequilibrada pela forte sombra da lâmpada apagada à esquerda do quadro (“Apaguem o sol!” foi a ordem de Ed ao acordar). Através de todos esses floreios expressionistas, Ray destaca as falhas em sua própria construção.

Mais tarde, ele expressou dois arrependimentos sobre o filme: o de ter mencionado o nome da droga que serviu de catalisador para a psicose de Ed (o que potencialmente reduzia a história a nada mais do que um relato de caso) e, devido à pressão da classe médica, o de não ter podido ser mais duro com os médicos. Certamente, seu ponto de partida, o artigo de Berton Roueché publicado na revista The New Yorker em 1955, forneceu munição suficiente para o segundo ponto (naquele relato de caso real, o equivalente a Ed não era o responsável pelo aumento das doses de cortisona; em vez disso, seu médico aumentava a prescrição, com a justificativa estarrecedora de que queria determinar a “tolerância máxima” do paciente). Como o filme se apresenta, Ray ataca principalmente por meio de uma encenação distorcida e interpolações estranhas. Truffaut observou com perspicácia que Ray filma os médicos como se fossem gângsteres, e, nesse aspecto, atenção especial deve ser dada à figura macabra de cabelos negros que recebe um plano de reação inexplicavelmente prolongado quando Ed se prepara para deixar o hospital, introduzindo novas correntes subterrâneas de paranoia no filme. Ele reaparece no fim, pouco antes do aperto final, fechando a porta para o reencontro familiar e fazendo uma pausa para dar ao colega o sorriso mais horripilante e cavernoso.

Agradecimentos a D. Cairns e Spencer T. Campbell.

CineSesc - mais informações